凧(タコ)

お正月になると、広い場所でたくさんの人が凧あげを楽しんでいますよね。ですが、電柱が多い都市部であれば凧あげをする場所を探すのも大変かもしれません。

近年少しずつ凧あげをしている人も減ってきています。昔はただ凧をあげるだけではなく、遊ぶための凧を自分で作っていたんですよ。慣れないとちょっと難しい凧作りですが、自分で作った凧が空にあがるのって素敵だと思いませんか?

凧(タコ)とは

風の力を利用して竹などを骨組みとし、紙を張ったものを糸で引いて空に浮かべる為の道具。お正月になると川原などへ赴けば目にする機会も多いでしょう。ただし、凧(たこ)と呼ぶのは関東方面だけで関西方面では「イカ」と呼ばれる場合も多く見られます。

いずれも、凧の揚がっている姿を例えて名付けられたのではないかと推測されます。他国では何故か「ドラゴン」と呼ばれている事が多くなっています。

毎年お正月の間から2月にかけて、全国では凧揚げ大会が行われて人々を賑わせています。

海外でも度々行われますが、一部の国では毎回ケガ人が出る騒ぎとなっています。

凧(タコ)の歴史

世界中で存在する凧が最初に生まれたのは中国であり、古くは漢の時代から存在していたと言う説もあります。

日本へ伝わったのは奈良時代、もしくは平安時代頃と推測されます。当初は遊び道具ではなく、凧の揚がった高さによって吉凶を判断するのに用いられていました。

その後、狼煙などの様に戦争の際に遠くの味方に対する連絡手段として使用されます。遊びとして用いられたのは江戸時代に入ってからで、この頃に和紙も普及し始めていました。

これと共に様々な形やデザインのものが生まれて庶民の間でも大きく普及する事になります。時が経つにつれて、様々な遊び道具が登場した今ではお正月のみの遊ばれる場面が多くなりました。

遊びとは関係ありませんが、1752年に雷=電気と発見した「ベンジャミン・フランクリン(写真右)」によって雷が鳴り響く天候の中で凧を揚げて実験を行ったのが有名です。

危険極まりない方法ですので、同じ様な実験を行って危険な状態に陥った人も少なくありません。それよりも先に「アレキサンダー・ウィルソン」によって高度による温度差を発見する実験にも用いられています。凧は、こう言った天候に関する発見に大きな貢献をもたらした道具なのです。

凧(タコ)の作り方

実際に自宅でも材料があれば、凧を作ることができます。材料を準備したら、早速作っていきましょう。

必要なもの

- ■和紙(障子紙530mm・765mm):1枚

- ■竹(2mm・5mm・900mm):4本

- ■凧糸:70~80m

- ■そり糸

- ■はさみ

- ■木工用のボンド、のり

- ■定規と鉛筆(絵の具)

- ■ニッパー

- ■古新聞

- △イラストをプリントしたもの(自分で絵を描かない場合)

手順

- 新聞紙を床の上に敷き、その上に長方形に見える様にして和紙を置いて表(ツルツルした方)に絵や文字を入れます。

- 竹を切って520mmと750mmを1本ずつ、900mmを2本作ります。

- 端を三角に折り込んで糸を挟み、上の部分を除いて外側(裏側)に向かって15mmほどに折ってのりでくっ付けます。

- 裏返しにして、竹を米の字になる様に重ねてボンドで固定します。

- より固定したければ交差部分を縛ってからボンドで接着すると強度が増します。

- 再び裏返し、のりで接着していない上部を20mmの厚さで折ります。

- また裏側に戻ってのりをつけて骨組みを包む様にし、下の骨組みと端が交差する場所の辺りで紙を使って補強します。

- 凧糸800mmを3つ用意し、上の端2箇所と真ん中の骨組みの下から250mm位の場所にボンドで糸を固定しましょう。

- それらの糸を中心周辺で束ねて320mm程度の場所でその束を結びます。

- 上部の糸の外側にかけてそり糸をつけ、ボンドで固定してから解けない様にします。

- しっかりと乾いたら弓状になる様、竹や糸をしっかりと調整します。

- 糸を9の先端でしっかりと結べば完成です。

凧(タコ)の揚げ方

一気にあげると糸が切れる可能性が高いので、少しずつ糸を伸ばしていきます。風は凧を揚げるのに当然必要ですが、あまりに風が強い日は逆に危険ですので避けます。

揚げる場所は川原などの開けた場所がベストで、周りに電線があるかどうかチェックしましょう。電線に凧が引っ掛かり、それに触れると感電する恐れも充分考えられるからです。

もし引っ掛かってしまった時は速やかに電力会社に連絡して外してもらわなくてはなりません。また、他の人とあまり近い距離で揚げると絡まる可能性が高いので、ある程度は距離を開けて楽しんで下さい。

凧糸を使った遊び

タコ糸は丈夫な糸なので、他の遊びもできます。ポピュラーなぶんぶんゴマを作って遊びましょう。

コラム:ゲイラカイト

昔「飛べ~飛べ~天まで飛べ~フゥー」と歌が流れる、ゲイラカイトという凧の宣伝をやっていました。

ゲイラカイトはビニールで出来た三角形の凧で、一時期流行して多くの子供達が持っていました。私も黄色と黒のデザインのちょっと高いものを持っていました。

しかし市街地の中心部に住んでいたため、揚げる場所が無くて、せっかく高いものなのに、遊ぶことができないでいました。

あるとき町でUFO騒動がありました。

多くの人がUFOを目撃して大騒ぎになり、ニュースになりましたが、それはUFOではなく、正体は黒いゲイラカイトだと判明しました。そのニュースがあってから、なおさらゲイラカイトを揚げ辛くなり、残念ながら結局一度も遊びませんでした。

思い出の小学生あるある四コマ漫画

思い出の小学生あるある四コマ漫画 おもちゃアルバム登場キャラクター紹介

おもちゃアルバム登場キャラクター紹介

はし包みの折り方

はし包みの折り方 えんぴつ折手紙の折り方

えんぴつ折手紙の折り方 月見ウサギの折り方

月見ウサギの折り方 小鳥の折り方

小鳥の折り方 ティラノサウルスの折り方

ティラノサウルスの折り方 ブラキオサウルスの折り方

ブラキオサウルスの折り方 折り紙 基本の折り方

折り紙 基本の折り方 鶴の折り方

鶴の折り方 風船の折り方

風船の折り方 箱の折り方

箱の折り方 手裏剣の折り方

手裏剣の折り方 財布の折り方

財布の折り方 ピアノの折り方

ピアノの折り方 吹きコマの折り方

吹きコマの折り方 お相撲さんの折り方

お相撲さんの折り方 ウサギの折り方

ウサギの折り方 カエルの折り方

カエルの折り方 カラスの折り方

カラスの折り方 カタツムリの折り方

カタツムリの折り方 金魚の折り方

金魚の折り方 キツネの折り方

キツネの折り方 メンコの折り方

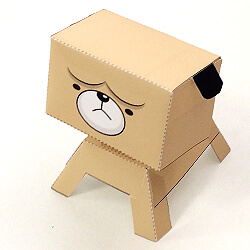

メンコの折り方 【ペーパークラフト】パグの作り方

【ペーパークラフト】パグの作り方 【ペーパークラフト】ダルメシアンの作り方

【ペーパークラフト】ダルメシアンの作り方 【ペーパークラフト】人形(ムー子)の作り方

【ペーパークラフト】人形(ムー子)の作り方 【ペーパークラフト】人形(ブン太)の作り方

【ペーパークラフト】人形(ブン太)の作り方 【ハロウィン】ペーパークラフト帽子の作り方

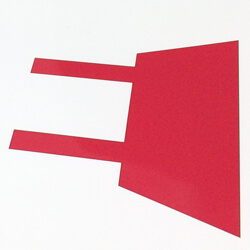

【ハロウィン】ペーパークラフト帽子の作り方 【ハロウィン】ペーパークラフトマントパーツの作り方

【ハロウィン】ペーパークラフトマントパーツの作り方 【ハロウィン】ペーパークラフトマスクパーツの作り方

【ハロウィン】ペーパークラフトマスクパーツの作り方 パラシュート

パラシュート 塗り絵型紙

塗り絵型紙 切り紙で昆虫を作ろう

切り紙で昆虫を作ろう トントン相撲

トントン相撲 本格トントン相撲

本格トントン相撲 メンコ遊び

メンコ遊び 対戦!雪合戦アプリ

対戦!雪合戦アプリ VSエアホッケーアプリ

VSエアホッケーアプリ 切って遊べる福笑い〔ブン太〕

切って遊べる福笑い〔ブン太〕 アレンジ 福笑い〔カンナ〕

アレンジ 福笑い〔カンナ〕