|

奈良・鎌倉 大仏百科 > 奈良と鎌倉の大仏の違い > 大仏の比較

|

奈良の |

奈良の大仏の鋳造には、原型を造るのに1年2ヶ月、銅の流し込みに3年、補鋳と仕上げに5年、金を塗るのに5年、光背(後光を表わす仏像の背後にある飾り)造りに8年、大仏殿の建造に4年、のべ260万人の人が28年もの長期間に渡って作り上げました。 国をあげての大事業だったのです。これだけの長い間を大仏造りに励み、盛大な開眼供養会も開かれましたが、建造当初のものが現在まで残っているのはほんの一部分でしかありません。それはまた別ページでとりあげていきましょう。 |

鎌倉の |

鎌倉の大仏が、どれだけの期間でどれだけの人数で造られたのか、ハッキリしていません。奈良の大仏よりも規模は小さいといえ、これだけ有名な大仏が造られたのがいつなのかハッキリしないのも珍しい例でしょう。 分かっていることは、鎌倉幕府の第三執権である、北条泰時の晩年に造りはじめられたということです。しかしこのとき造られた大仏は現在と違い木造のもので、造られてからわずか9年後に現在の青銅製のものに作りかえられていると言われています。 こうしてできてから9年後に作りかえられていると言われているのに、造られた時代がいつなのかハッキリしていないのもおかしな話ですね。 |

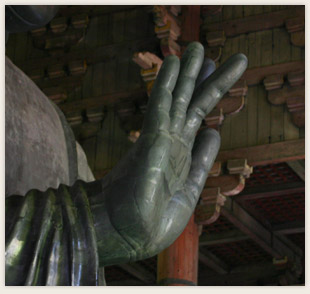

奈良の大仏と鎌倉の大仏、結んでいる印が違うことにお気づきでしょうか。これは禅定印といい、仏様の種類で手の形が違ってきます。両者の手の形が違うということは、仏様の種類が違うということですね。鎌倉の大仏は阿弥陀如来で、銅造阿弥陀如来挫像と言います。鎌倉の大仏が置かれている高徳院の本尊になります。一方奈良の大仏ですが、盧舎那仏像(るしゃなぶつぞう)といい、阿弥陀如来とは別なもので、華厳経の仏様になります。